Driver passe au garage et se paye le luxe d’une restauration 4K, l’occasion de (re)découvrir ce film faussement mineur de Walter Hill.

Driver est le second métrage du très important Walter Hill. Parce qu’en plus d’avoir mis en scène plusieurs films cultes, des Guerriers de la nuit à 48 Heures, on doit au cinéaste d’autres projets tout aussi importants, grâce à un CV tout bonnement impressionnant. Réalisateur de seconde équipe sur Bullitt, où Walter Hill se chargeait aussi de la sécurité, on lui doit aussi les scénarios de Guet-Apens de Sam Peckinpah, metteur en scène vanté comme sa principale influence, et d’un certain Alien, le huitième passager, franchise dont il restera crédité comme producteur jusqu’à Alien : Covenant en 2017. Mais Driver, en plus d’être l’un des seuls films américains avec une Isabelle Adjani au summum de sa gloire, a cependant remis à jour le film de braquage avec pour idée principale de s’intéresser à l’un de ses protagonistes principaux les plus oubliés : le conducteur.

Oiseaux de nuit

Driver, du haut de ses 44 ans, étonne ainsi de par sa modernité. Parce que Walter Hill, scénariste et metteur en scène, s’est trouvé très inspiré par cette idée (alors nouvelle) de mettre en scène un conducteur, le cinéaste a voulu étendre jusqu’au bout ce désir d’avant-garde. Outre le fait d’être très avare en dialogues, les protagonistes portent tous le nom de leur fonction, du Driver (Ryan O’Neal, post- Barry Lyndon) à la joueuse (Isabelle Adjani, enchaînant alors les projets de François Truffaut, Werner Herzog et André Téchiné) au détective (Bruce Dern, seul rôle fantasque au débit mitraillette). S’ancrant dans un Los Angeles presque entièrement filmé de nuit, l’influence du peintre Edward Hopper, multi-cité jusqu’à l’overdose plus tard, est ainsi aussi évidente que parfaitement digérée.

Driver est ainsi imprégné de tous les codes du film noir pour en devenir une itération aussi minimaliste que moderne. Parce que si l’on en connaît les ficelles, Walter Hill les dépoussière grâce à cette perpétuelle quête de dépouillement, comme une mise à nu salutaire d’un film devenu aujourd’hui à la fois une influence et une référence. Difficile ainsi de ne pas y voir toute l’essence du Drive de Nicolas Winding Refn, qui semble parfois s’être contenté de remettre au goût du jour, à coups de néons, de musique électronique et de mise en scène léchée, le personnage de Ryan O’Neal, véritable influence pour l’interprétation toute aussi mutique de Ryan Gosling. On ne lui donnera pas tort, et certains préféreront même (avec raison) cette seconde proposition, tant Driver peut laisser de côté par sa sécheresse.

Mythes motorisés

Une sécheresse contrebalancée par la maestria avec laquelle Walter Hill met en scène ses poursuites, véritable prolongation du mythe bien américain du cow-boy solitaire et du lien qui l’unit avec son incontournable monture. Une Amérique où le Coca-Cola a remplacé le whisky et où les chevaux laissent place à des bolides lancés à toute vitesse dans les décors d’une jungle urbaine complètement froide et déshumanisée. Néo-polar, néo-western urbain, Driver est aussi un tableau désenchanté d’une lutte éternelle entre policiers et malfrats où le cinéaste met en scène l’illusion perpétuelle d’être maître d’un jeu dont les règles semblent établies d’avance, échappant cependant à tous les protagonistes, et où la frontière entre bons et méchants est bien plus floue.

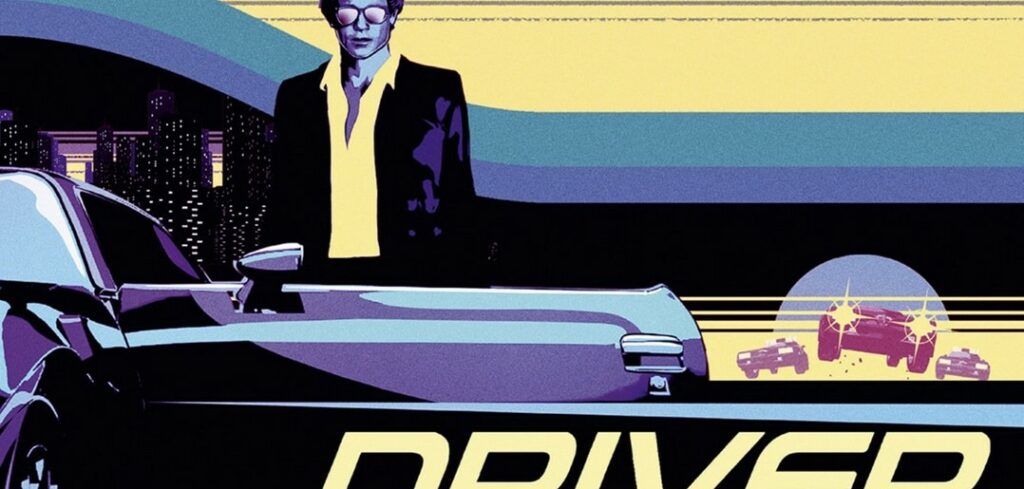

La réédition qu’a opérée Studio Canal est ainsi bénéfique. En plus du superbe visuel synthwave 80’s signé Matt Griffin (génie dont on vous invite à découvrir le travail de toute urgence) qui fait de ce steelbook un très bel objet, inscrivant encore plus l’influence du film dans la pop-culture sur des franchises comme GTA Vice City et revendiquée par nombre de cinéastes tels Quentin Tarantino où Edgar Wright (dont le Baby Driver peut aussi se voir comme un héritier assumé, Walter Hill y faisant un caméo), on peut découvrir d’autres superbes bonus. Une scène d’ouverture alternative présente ainsi sobrement ses personnages comme on jette les dès d’une intrigue menée sans fioritures, en plus d’une interview très complète de Walter Hill ainsi qu’une masterclass du metteur en scène, parlant avec une certaine émotion d’une époque révolue, d’un film qu’il avait presque oublié, son échec sur le territoire américain lui ayant fait préféré penser au suivant.