La troisième saison de l’anthologie Monstre, cette fois-ci consacrée à Ed Gein, est revenue sur Netflix le 3 octobre. Elle s’impose une nouvelle fois comme une œuvre phare du catalogue du N rouge.

Après avoir traité avec maestria Dahmer et les frères Menendez, Monstre – L’histoire de Ed Gein revient sur celui qui aura été séminal dans l’imagerie du tueur en série moderne. Le génie de Ian Brennan avec cette anthologie, est qu’elle n’est pas seulement un banal biopic où l’on voit la naissance et les actes d’un tueur…. mais bien un reflet pamphlétaire de la société. Et si justement la première saison traitait de la manière dont la discrimination systémique a permis les méfaits d’un meurtrier et que la deuxième grattait le vernis des hautes sphères californienne pour en démontrer toute la monstruosité, cette troisième itération embrasse pleinement le caractère endémique du mal et son héritage.

Monstre Saison 3 nous présente donc Edward Théodore Geinest. Né en 1906 d’un père alcoolique ayant rapidement fui le foyer et d’une mère luthérienne fanatique, il tombe rapidement dans une folie à cause de la folie bigote de sa génitrice tyrannique. En effet, elle aura tendance à l’isoler socialement, plus particulièrement des femmes. Mais plus que cela, il sera confronté aux images des perpétrations nazis de l’autre côté de l’Atlantique !

Notamment les camps de concentration, la propagande allemande et surtout les atrocités de la Chienne de Buchenwald, interprétée par une Vicky Krieps que l’on adore détester. Ceci est un véritable élément déclencheur qui va entraîner une obsession morbide pour les corps sans vie. Au point qu’Ed déterrera des cadavres pour en faire des objets du quotidien ou des costumes de peau (tout cela entre deux ou trois meurtres bien sur!).

Fantômes de l’holocauste

A l’heure où les États-Unis sombrent dans la montée du fascisme et la résurgence des idées de l’extrême droite, le fait de traiter cette idéologie comme graine toxique (fondatrice de la pire monstruosité moderne de l’homme), rend le récit résolument coup-de-poing et nécessaire. Peu étonnant lorsqu’on l’on sait que les grands parents de Max Winkler, réalisateur de 6 épisodes sur 8, sont des survivants de l’holocauste. La mise en scène est justement sur le fil du rasoir, montrant frontalement les pires atrocités. Cette saison s’avère la plus graphique. Mais la réalisation garde une certaine distance avec des plans fixes d’une froideur malaisante.

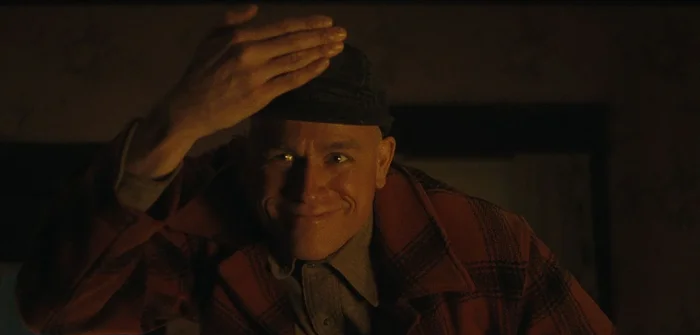

Cela nous plonge pleinement dans le point de vue d’Ed Gein, interprété par un Charlie Hunnam qui obtient son meilleur rôle, commettant ses exactions sans empathie. Winkler joue avec la colorimétrie pour exprimer cela, usant de filtres verdâtres pour nous rappeler la putréfaction ambiante. Tandis que le sang parfois représenté en vert, nous plonge dans un regard qui n’a pas le même rapport que nous à l’hémoglobine. Les deux autres épisodes sont réalisés par Ian Brennan lui-même (ayant également écrit seul tous les épisodes !). Une première pour la série, où seulement deux cinéastes sont à la barre et où même le grand manitou Ryan Murphy n’est pas impliqué ! Une manière d’obtenir une cohérence globale dans sa démarche artistique, et d’en faire une saison purement auteuriste.

L’appât du Gein

Et de pures cinéphiles. Car au-delà des racines du mal d’Ed Gein, la série étudie son influence dans la culture. Tel un héritage morbide et fascinant. ATTENTION SPOILER.

De fait, en parallèle de l’arche narrative du Boucher de Plainfield, nous suivons la mise en chantier de Psychose, Massacre à la Tronçonneuse et le Silence des agneaux (ces trois œuvres ont été inspirées par le tueur). Une construction des plus malines, permettant par la même occasion d’explorer les trois grands aspects d’Ed : la dissociation de personnalité, où il fait survivre sa mère à travers un cadavre (comme Norman Bates) ; le cannibalisme, la nécrophilie et l’“artisanat” d’élément corporel humain (comme la famille Sawyer) ; et enfin son travestissement fait de peau de femme (comme Buffalo Bill). Il prend même le temps de rectifier un point que le film de Demme n’avait pas assez explicité, via un travestissement non réalisé par transidentité, mais bien par pure sexualisation obsessionnelle de la femme.

Une construction puzzle qu’incarne la psyché de Gein, complètement morcelée entre vision et double personnalité. Tout autant que ce que la culture a fait de lui : le découper pour passer chaque détail de sa vie au microscope. Cela demande une exigence cinéphilique qui peut perdre le spectateur. Les plus néophytes, qui sans ces clefs d’histoire du cinéma, louperont une dimension de l’œuvre. Mais chaque élément atteint une valeur psychanalytique fascinante, dépassant la simple morbidité gratuite et iconisation mal placée.

Car si la démarche métatextuelle est évidente en traitant ces 3 œuvres cultes, elle embrasse aussi une dimension plus intime pour Brennan. Au travers d’Hitchcock, voyeur et victime de la perte de contrôle de l’impact de son Psychose et de ce qu’il va engendrer par la suite, le créateur s’y projette (non pas sans une certaine prétention qu’on lui accorde) et commente les répercussions qu’à eu son rejeton Monstre sur le public. On se rappelle des cosplay de mauvais goût de Dahmer qui ont pullulé à Halloween.

Qui est le véritable monstre ?

Brennan a conscience des critiques morales qui lui ont été porté. Et tel un sale gosse, il effectue son Mea Culpa en traitant pleinement, mais avec ironie, Gein comme une icône. Ce qu’il est de par son héritage pop culturel et son influence sur d’autres psychopathe. Il nous confronte à notre voyeurisme morbide (et le sien) et à la fascination que ces figures suscite chez nous. Au premier degré, cela peut être interprété comme une ambivalence morale de son œuvre. Car il est dépeint comme une popstar aux Valhalla des serial killers. Et nous nous retrouvons à presque ressentir de l’empathie pour cet esprit brisé.

Un bousculement qui nous renvoie à notre propre hypocrisie, en nous faisant comprendre que nous sommes nous même cannibale. Nous avons beau condamner ces monstruosité, nous nous en délectons tout autant avec ces true crime qui sublime le malsain. Le cinéma d’horreur et son succès ne viendrait-il pas au final de notre propre monstruosité commune enfouie ? Est-ce que la résurgence des idéologies les plus malveillantes ne sont-elles pas la manifestation de cette monstruosité ?

Monstre – l’Histoire de Ed Gein est peut-être bien la saison qui sera la plus exigeante pour le spectateur. Cela par l’intellectualisation du traitement de sa figure, sa morbidité poussée au maximum et les connaissances cinéphiliques qu’elle nécessite. Mais si nous arrivons à avoir toutes les clefs, elle s’avère fascinante, au point de s’élever comme la meilleure de cette trilogie grâce à l’analyse fine qu’elle fait de la toxicité de la monstruosité. Une monstruosité qui tire ses racines de l’extrême droite, d’un puritanisme conjoint et de l’héritage qui en a découlé. Méta on vous a dit !

Monstre – l’Histoire de Ed Gein est actuellement disponible sur Netflix.

Avis

Bien qu'elle soit exigeante, cette troisième de Monstre arrive une nouvelle fois à aborder son protagoniste sous un angle nouveau, se faisant le prisme d'une réflexion plus grande sur le mal et sa réappropriation. Le tout en étant sans concession.